武漢大學文學院教授于亭:古典文獻與音韻訓詁研究的權威專家

更新時間:2024-12-16 15:21:39作者:佚名

學者小傳

于婷,博士文學博士貝語網校,武漢大學文學院教授,??國文學院兼職教授。現任武漢大學文學院、國學院副院長,武漢大學古籍整理研究所所長。 1968年11月出生于江蘇揚州。1987年考入北京大學中文系古典文學系,1991年獲文學學士學位。1991年考入古籍收藏研究所武漢大學收藏,1994年獲文學碩士學位,后留校任教。 1998年考入武漢大學漢語言文學系漢語言史專業。師從宗福邦教授。他以音韻訓詁為研究方向,并在職攻讀博士學位。其論文《玄應諸經音義研究》獲“湖北省優秀博士論文”稱號。 2003年獲得臺灣“中華文化基金會”獎學金赴臺灣國立中正大學從事博士研究。2004年入選“哈佛燕京訪問學者”赴哈佛大學1993年至2003年在大學進行一年訪問研究,1998年至2003年作為撰稿人參與《古教匯編》的編寫。 2019年與宗輔邦教授、陳士禎教授共同主持編著《古樂匯編》,個人研究興趣集中在儒家經典與小學、中古文獻、考證與古典學術史、海外等領域。中國研究。

王鶚老師采訪武漢大學于挺老師

高中經歷

王鄂:謝謝于弟兄在我們學校禮堂接受我們的采訪。首先請介紹一下您的教育經歷以及中小學的經歷。

余先生:謝謝E哥的光臨!我出生在一個化學工程師家庭。 1950年代末,我的父母響應國家“支援西北”的號召,從江南來到西北,在甘肅蘭州一家大型石化國企工作。蘭州市西固區兩家大型石化企業家族區毗鄰。像我父母一樣的數以萬計的外地人遷徙到了西北,其中許多人再也沒有回到自己的家鄉。這群人在當地有一個名字,“留蘭香”。我出生在揚州外婆家,寄養了三年,來到蘭州和父母一起生活。 1976年,我考入蘭花公司第一子弟學校。 1981年,當我即將小學畢業時西北師大附中貼吧,西北師范大學附屬中學(現西北師范大學附屬中學)正在招生。我父親聽到這個消息就給我報名了。我就這樣迷迷糊糊的去了考場,很幸運的就通過了。這是師范大學附屬中學首次在甘肅全省范圍內招生。 3000多人報名,最終錄取300人。這個年級三百人,直到高中畢業,前后都沒有太大的變化。他們一起度過了六年的高中時光。

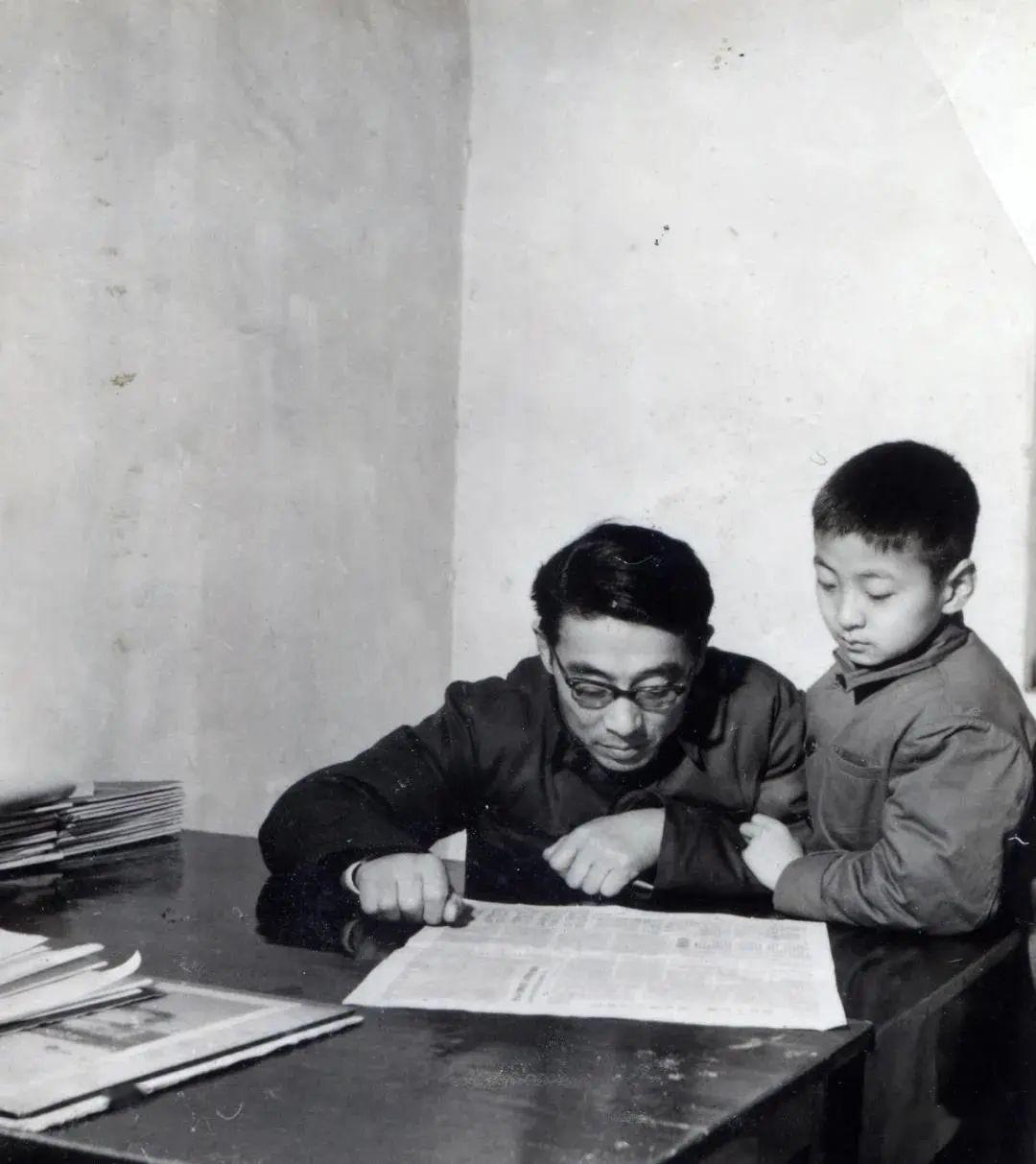

小時候和父親的合照

我的小學顯然偏科。我報考師大附中的時候,兩次考試都考不了。我基本上做不了數學卷子。我的成績是30分左右,但是語文成績卻是90多分,這就是我僥幸通過考試的原因。我對文學和歷史有濃厚的興趣,藝術對我有很強的吸引力。我一直無法弄清楚這是由于我的成長經歷還是我的本性。我的父親畢業于武漢大學化學系有機化學專業。與武漢大學老校長劉道玉先生同系同年級。由于童年的成長,他是一個非常文學的理科學生。他在一個善良的基督教家庭中長大。他細膩、溫柔、細心。他有良好的文化教養和音樂訓練。他鋼琴彈得很好,而且喜歡收集郵票。我聽祖母說,小時候,父親偶爾會為生病的教堂風琴師演奏風琴。在那個可怕貧窮的年代,家里有一架白色的大手風琴,周日閑暇的時候,父親就會彈幾首歌自娛自樂。我坐在他的腳邊,像一只游泳的蝌蚪一樣看著樂譜,看著他的手指熟練地按下幾十個風琴鍵和鍵盤。我感覺很神奇。那是難得的幸福時刻!我父親喜歡讀書。當我讀到龍羽生學生時代買的《唐宋名家詩選》時,我在書頁上發現了他寫歌詞的練習。初中時讀《南唐詩二》,是因為父親出差時在王府井新華書店買了詹安泰先生編注的《李靖李漁詞》。看得出來,他很喜歡雍容低調的詩風。我的好奇心、對藝術和閱讀的興趣都來自于我的父親。當我很小的時候,父親帶我去山前的大壩散步,給我講圣經里的故事,包括施特勞斯、貝多芬、莫扎特。上小學的時候,我就開始到處找書。那時的書很少。父親翻出藏在床底下的一盒小說讓我看。當他出差回來時,他總是給我帶書。閱讀和聽音樂逐漸對我產生了影響。中學時,我有強烈的上大學的愿望,因為我覺得上大學就是讀高深書籍的代名詞,從來沒想過它和找工作、謀生掛鉤。當我還是高中一年級的時候,我就想我這輩子應該當一名學者。這個想法讓我父親感到害怕,因為他在生活中遭受了很多苦難。 1958年大學畢業后,他拒絕留校任教。他一直很慶幸,像他這樣的家庭出身的人,避免了可怕的痛苦,沒有成為“臭老頭”。他很難理解我竟然要選擇如此貧窮、被人鄙視的職業生活。但當我走自己的路時,他鼓勵我。 1999年,父親不幸去世。有一段時間,我感覺世界崩潰了,很難再恢復過來。在我心里,他是完美的。我永遠想念他。多年來,我經常在夢中幸福地見到他。沒有父親和父母的愛,我不會有如此強烈的內心安全感和自信,我的人生也會如風中之舟,起起落落。可以說,我身上最好的東西都是父親給的。

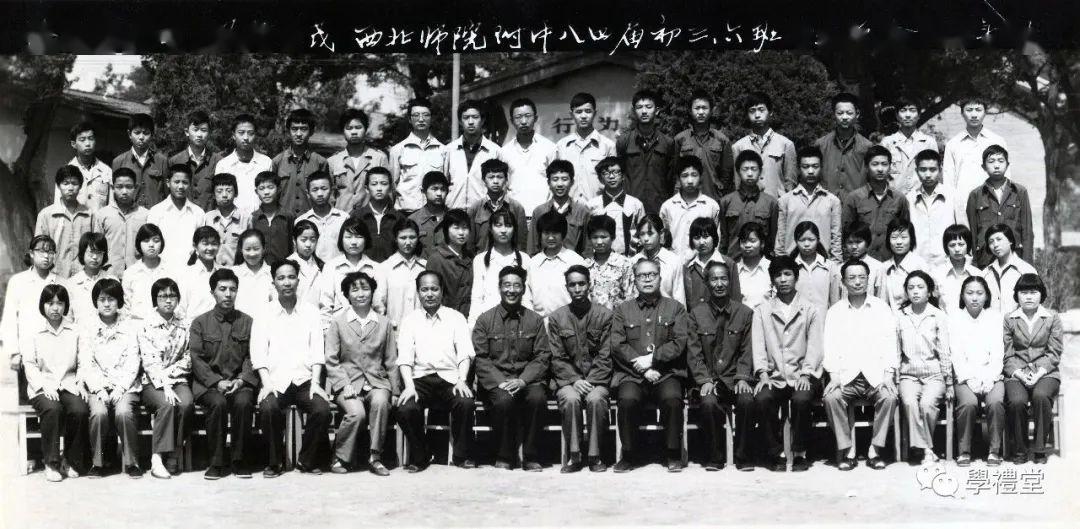

初中畢業照

王鄂:師大附中的六年過得怎么樣?

余老師:中學六年,我花了很多時間讀書。在20世紀80年代一個氣氛凝滯的邊陲省城里,西北師范大學附屬中學的風格極為獨特。當我高一的時候,一位非常上進的年輕老師居然利用周四下午的自習課給我們上了一門選修課,名叫《魯迅與現代文學思想》。學生們很好奇,紛紛跑去聽。一開始關注的人很多,后來漸漸的響應的人就很少了,但我還是堅持了下來。我總是去他簡陋的宿舍聊天,還向他借了很多書看,馮雪峰、周揚、李澤厚、高爾泰,信息論、控制論、系統論、熵……這些都有從他那里你就知道了。物理老師上課時拿著錄音機,播放著一些奇怪空靈的聲音西北師大附中貼吧,口中不停地說我們要聽聽宇宙的聲音。這位博學的禿頭語文老師晚上散步時遇見我們時,會和我們談論《資本論》。學校的圖書館和閱覽室也向學生開放。您可以借閱任何圖書館內有的書籍。這在中學里恐怕很少見。現在回想起來,那些熱心的年輕教師的造詣有限,很難說對知識有透徹而獨特的理解。然而,在20世紀80年代“文化熱”和“西學熱”的背景下,他們渴望通過讀書來實踐。并發展生命。對于那個時代成長起來的人來說,他們受到啟蒙解放,奮發向上,為中華崛起而學習。女排精神“別讓歲月白白浪費”,想必是一個非常熟悉的聲音。這是 20 世紀 80 年代的獨特趨勢。另一方面,商業浪潮也開始侵入中國社會。出海賺錢、“讀書沒用”也開始成為喧囂的聲音。

中學生的時候,青春是無趣的,功課也是無趣的。讀書開啟了我的人生。我的課外閱讀越來越密集,買書也上癮了。我參觀了書店,寫信給出版商通過郵寄訂購,并節省了所有的口糧錢來買書。我的書架上有很多書,比如商務印書館的《世界學術名著漢譯叢書》,基本上都是高中時買的。蘭州有一家古籍書店,不知道現在還在不在。中午放學后,我什么也沒吃。我趕到十里田汽車站,乘坐15路公交車,先趕往古籍書店,逛完后又趕往張掖路新華書店。然后我就在三點前趕回學校上下午的課。班級。古書書店里的書看起來很奇怪。我當時并不理解它們,但我對它們很感興趣。摸了摸,我漸漸明白那是什么書了。我的這套《十三經評》是我高二的時候買的。一套22元。

王鄂:那是最早的版本。

于先生:至少是早期版本。 《管嘴編》共四冊,每冊售價一元多一點。增一卷,四角七分。 《崔東碧遺書》九元兩毛錢。當時不知道為什么我也買了一套熊十力的《元儒》。也許是因為線的束縛。兩冊售價五元。中華書局訂購的學校版《史記》是在十里店新華書店買的,十元一毛錢。我還花五塊錢買了一套中央翻譯翻譯局翻譯的《資本論》,活活地讀了起來。很多書的價格我都記得清清楚楚,都是我一分錢一分錢挖出來的。在那個衣食還屬于生活方方面面的年代,買書、買磁帶是一件奢侈的事情。我渴望已久,花光了每一分錢。獲得一本書或一盤磁帶并不容易。

王鄂:就是這樣!一盒磁帶要好幾塊錢!你非常喜歡讀書,你未來的目標是什么?

于先生:在嚴格的中學課程中,我憧憬著大學生活。我不知道為什么我執著于去北京大學。我認為這就是深度學習的所在。這種熱情的思想讓我堅持不懈地做著枯燥的中學作業,數著日子,期待著高考和中學的結束。高三的時候,實在沒法再復習了,所以我花了很多時間看休閑書,有笛卡爾、費爾巴哈、黑格爾,還有博桑凱的《美學史》,朱老師光前從姐姐的書架上拿起的。 《西方美學史》和墨菲的《現代心理學歷史指南》,所以我想學哲學。 1987年高考到來時,北京大學哲學系沒有像往常一樣在甘肅招生,所以這條路被堵住了。那一年,甘肅北大招生名額只有13個,文科專業名額很少,全是沒人想讀的專業。聽起來更“有用”的專業是經濟法。我的第一選擇是古典文學系,第二選擇是北京大學考古系。我買了《十三經評》和《二十二子》,隨意看了一下。雖然不知道古文學專業是做什么的,但肯定和讀古書有關。我喜歡讀書,所以我覺得學習這個專業會很好。我的選擇讓師大附中的老師們很困惑,也讓父親著急。校長跟我談話,說北大的推薦名額非常珍貴。學校把文科班唯一的名額給了你。我希望你高考取得好成績,但是你為什么不學經濟法呢?老師們也很擔心,告訴我學經濟法有用,學古代文學考古,貧困在所難免,生活堪憂。那個時候,中國人的動力只有一個主題:致富,財富是體面的,是值得追求的。當老師、搞學術,除了窮,還意味著處于社會底層,沒有任何人生尊嚴。所以老師們都勸我。

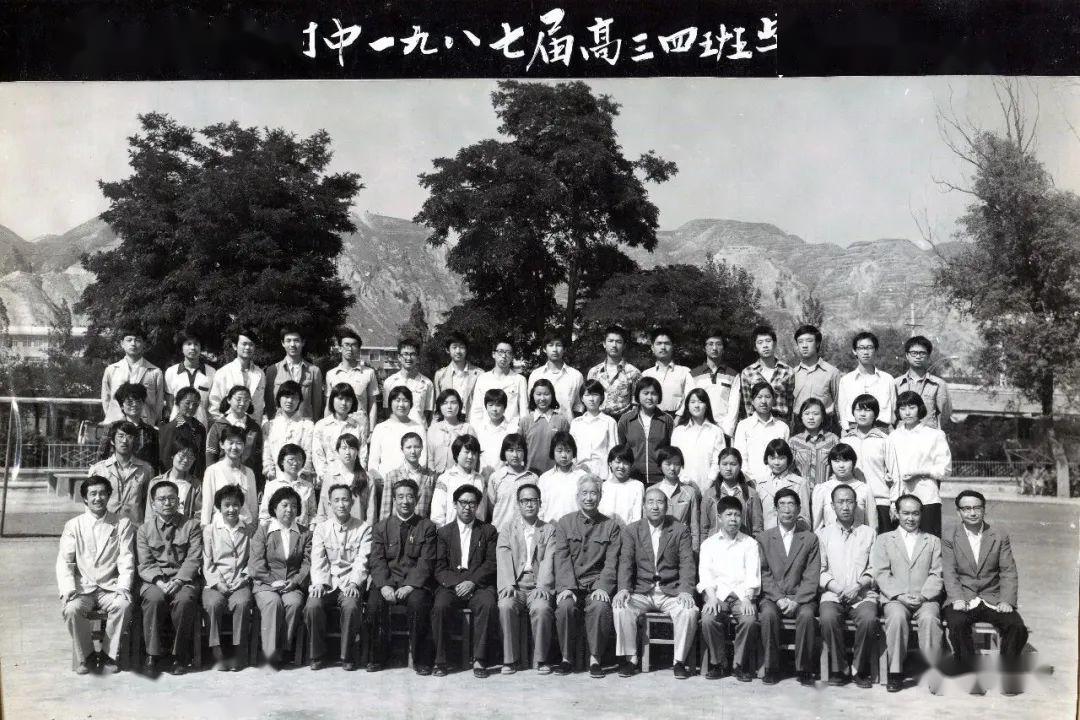

高中畢業照

王鄂:這太正常了!你父親覺得怎么樣?

于先生:我父親也問我:“你為什么不選擇經濟法呢?將來你可以成為一個對社會有用的人,過上好日子。”你看,在書房里讀古書對社會是沒有用的。更不用說“美好生活”了。他說,1958年他從武漢大學畢業時,拒絕留在學校任教。他很高興自己成為一名工程師。他還說,如果你花錢買書和磁帶,你將來會學到無用的東西。不幸的是,你當了老師,你將一生痛苦。不管怎樣,我還是成了“臭老九”。這種沒有尊嚴、一直被打倒在地、貧窮無助的生活好嗎?我回答他說我喜歡讀書,不在乎貧窮有多可怕。父親想了好幾天,說既然喜歡,那就試試吧。 1991年大學畢業前夕,我申請了研究生院。那時研究生很少。父親問我為什么不工作,我說我想當一名學者。他又重復了一遍上面的話。但最終,他再次說道,如果這就是你想要的,那就去做吧!

王鄂:看來你爸爸很理解你啊!

于先生:父親對我一生的影響之大是難以想象的。他無意間給我買了一臺電唱機,帶我去買唱片。我是聽著古典音樂長大的,逐漸愛上了藝術。音樂讓我從小就對崇高、壯麗的事物產生了本能的向往,對博大而有力的心懷著敬畏和崇敬之心。后來讀《禮記·樂經》時,特別感到“舊情深而文明,氣強化為神,和積于中,美出”。唯有幸福是無法偽造的。”我有一個特別的理解。當我上小學五年級時,父親買了一臺海鷗120相機。我拿著它一直在想,這臺相機基本上成了我的專屬。當我上高中時,他甚至在浴室里為我建了一個暗室,我可以蹲在那里沖洗照片。

他還給我買了一把小提琴。我學了攝影,但沒有學彈鋼琴。他鼓勵我讀書,讓我在書中翱翔,拓展視野,提升視野。我在西北邊陲小鎮長大。讀書讓我看到了廣闊的世界,書籍成了我生活中不可缺少的東西。我至今仍保持著年輕時廣泛閱讀的習慣。多年的廣泛閱讀所打開的世界令人驚嘆。這不是學生為學術研究或學者為知識生產而進行的有明確目標的專業閱讀。它是生命的食糧和甘泉,是意義本身,是生存的基本形式。 ,讀書本身就是目的。柏拉圖對洞穴的比喻,對我來說,有一種真實的生命感。

王鄂:高考成績怎么樣?

于老師:我報考了北京大學中文系古典文學專業,并順利被錄取。師大附中校長要求我全力備考,爭取省文科狀元。我心想,只要我能考上北大,我的時間還很充裕,我為什么不讀書呢?這可能與性格有關。我一直是一個好玩的人,不是那種努力拼搏、力爭上游的人。我樂于專注于學習和思考,這種艱辛讓我感到快樂,但我不樂于與他人競爭,更不樂于追求輝煌的名譽事業。我也特別討厭中學教育。中學的課程內容讓我特別痛苦。漫長的復習和準備考試對我來說是一種折磨。那時的中學教育遠沒有今天那么殘酷,但仍然是枯燥乏味、扼殺人才的。所以我當時的真實想法是它快完成了。高三下學期,我感覺自己沒有耐心準備考試。我花了一些時間讀了四川人民出版社的《走向世界》叢書,李澤厚的三本中國思想史著作《批判哲學批判》,讀了包包桑奎的《美學史》,黑格爾的《美學史》。 《哲學史講座》等。我還讀過蔡儀、高爾泰的美學專著。恐怕今天很少有人知道他們了。就這樣,我高考只排在全省第三名,落后第一名4分。我想學校很生氣并且認為我不酷。

王鄂:那也太好了!

于先生:這些都是非常有趣的事情。我的政治課成績是75分,是我成績最差的一門課。與我同學80、90分的成績相比,簡直是慘不忍睹。我的心思全在寫政治課本上的各種歪歪扭扭的字眼,想彌補也彌補不了。班上一位女同學政治科排名甘肅省第一。她得了93分,我得了75分。政治老師是一位傳統的、經驗豐富的特教老師,他對我感到非常難過。

師范大學附屬高中和室友

王鄂:師大附中的學生都很好!

余老師:我覺得20世紀80年代的中學教育和現在不一樣。當時的師大附中與西北師范大學一樣處于廢墟狀態。校園內外塵土飛揚,學習、住宿條件十分惡劣。我們十個人住一個宿舍,教室都是平房。但校園卻有一種獨特的氣質。西北師范大學原名“甘肅師范大學”,后更名為“西北師范學院”。高興地講述了抗戰時期北師大遷往蘭州辦學的歷史。老一輩的老師還在,保留了一些。附中有一些老師,學歷驚人,卻遇到了困難。也有大學教師被派往中學任教。它們完全不合時宜,并且常常表現出學生們的憤世嫉俗。比如教中文的羅老師,是20世紀60年代的研究生。他的一生被浪費了,他被迫在一所中學當老師。他只教給我們兩個核心話題,批評語文課本,然后批評我們是一群無用的學生。他說,這本教科書是一些沒學問的人編寫的,是“胡說八道”。為什么不起作用?他說,課文的標題“詩經二首”沒有道理。分明應該是《詩經二詩》。我們只是笑著談論“二”和“二”的區別,“二”沒有意義。他說這是完全不同的。你明白中文中的“二”是什么意思嗎? “二”是什么意思?他給我們上了一課“二”和“二”的區別。聽著他的粵語普通話,我們只覺得他很可笑。他的少爺是我們的同學。他坐在下面,也為他的父親感到羞愧。我上了大學,學的是古文和訓詁,然后我就明白了羅老師講的是什么。我也為他的遭遇感到難過。我一直記得他經常在課堂上把我們罵成一群空著肚子的大燈籠甚至大草包。沒有任何。那時,有一群不受賞識的老師。他們憑借自己的財富,被放逐到中學,去教導一群智力不開的頑皮少年。他們完全不合時宜。我想這種不合時宜的氣質在一定程度上影響了我。我總是以批判的眼光看待眼前的書籍和周圍的一切。

附中的老師有些奇怪。高中最后一年都是復習課。如果復習不好,照樣會被罵、被ban。可我上課的時候,翻著《十三經注解》,卻看不懂。我假裝用的是紅鉛筆,可能弄得一團糟。我以為這只是學習。歷史課的孫老師會來到我的課桌前問我:于婷,你在看什么書?我會給她一本我買的書,她會翻看,有時還會要求我借給她。看看吧。這些鼓勵對于孩子來說非常重要。

大學不是我人生的關鍵,高中才是。父親對我的教育培養了我對藝術的熱愛和閱讀的興趣。父愛培養了我內心的安全感。我從初一開始就開始離家生活。我和同學日日夜夜地生活了六年。我獨立地面對人,并為自己的后果承擔責任。這培養了我對友誼與忠誠、競爭與挫折等的理解,也認識了很多陌生的老師。他們在校園里顯得格格不入,表現得太過個性,經常哀嘆自己、傷害自己,在學生面前缺乏耐心。但正是它們告訴我們什么是好的以及我們對知識和思想的態度。這是20世紀80年代的西北師范大學附屬中學。如今的西北師大附中,想必已經不再是這樣了。

待續

結尾