從馬車到汽車,巴黎交通擁堵治理背后的進化與變革?

更新時間:2025-06-30 21:42:45作者:佚名

如同眾多世界級都市,法國巴黎在經歷了馬車、電力與軌道交通,乃至汽車時代,始終受制于交通擁堵的困擾。從小汽車的普及到公交優先政策的實施,再到步行交通的復興,城市交通系統的治理歷程見證了其經歷的巨大變革和進步。

一、“巴黎的困惑”:馬車往事

馬車時代的擁堵

在13世紀以前,巴黎那些中世紀時期擁擠且狹窄的街道上,人們出行的主要手段便是步行。

隨著時間的推移,貴族階層逐漸采納了雙輪馬車。然而,這些馬車引發了交通的嚴重堵塞。于是,當時的國王菲利普四世(Roi Philippe IV)對雙輪馬車的使用實施了限制。不久之后,四輪馬車問世,但這類馬車僅供少數享有特殊待遇的貴族所擁有。

在17世紀的后半段,巴黎街頭馬車開始流行開來,隨著馬車數量的持續攀升,街道上逐漸出現了擁堵現象。

馬車制造出的嘈雜聲極大,不僅讓人難以辨識車輛是否即將接近,還讓人們在恐懼中度過每一刻,時刻擔心會被疾馳而過的馬車無情碾軋。一位精通過街技巧的人這樣描繪:“在巴黎,你不得不具備八只眼睛的觀察能力。”

——《巴黎:現代城市的發明》

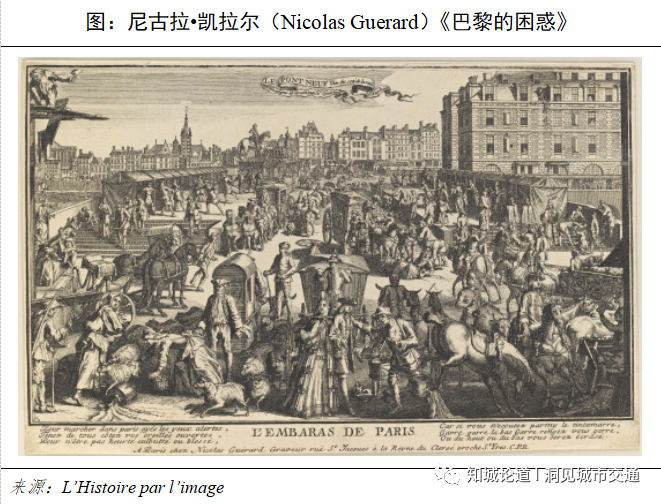

大約在1700年創作的畫作《巴黎的困惑》,生動展現了巴黎新橋上交通堵塞的景象:行人、動物以及馬車錯綜復雜地爭奪著道路空間。

公共馬車開創城市公共交通先河

也是在這一時期,巴黎開創了城市公共交通的先河。

1662年,法國的數學家與物理學家布萊斯·帕斯卡,在路易十四的特許下,創立了一家公共交通馬車企業。該公司負責運營五條不同的線路,并制定了以下運輸規則:

帕斯卡的公司制度涵蓋了現代城市公共交通的諸多要素,如既定的線路、固定的發車時刻表和頻率,以及親民的票價。當時,僅需五蘇(舊法國貨幣單位)的車費,便能在海報上看到對其低廉程度的贊譽——“如此之低,以至于任何人都能輕松享受這一便利”。

“五蘇馬車”起初大獲成功。然而,巴黎議會成員與貴族堅持維護特權,力主禁止“士兵、侍從、奴仆以及其他低級隨從”乘坐。這一舉措導致公共馬車失去了大量乘客。再加上票價上漲,使得這項公共交通工具愈發不受歡迎。結果,帕斯卡的公共馬車在1677年左右便逐漸消失。

直至1828年,法國的斯坦尼斯·鮑德里在巴黎設立了全面的公共交通馬車服務企業,自此巴黎的公共馬車再次煥發出往日的光彩。

“Omnibus”這一名稱,意指“適用于所有人”的車輛,曾是公共馬車的代名詞。它曾從專為貴族提供服務的角色,轉變為服務于大眾,其獨特的商業模式迅速在倫敦、紐約以及全球各大都市流行開來。

在1836年,巴黎城內已設有十七家公共馬車運營企業。這些企業為了爭奪市中心利潤豐厚的線路而展開了一場激烈的競爭,然而,郊區的線路卻鮮有人問津。

成立于1855年的公共馬車總公司(CGO)對所有的公共馬車公司進行了整合,持續了三十年的獨占市場,確保了城市中公共馬車在既定規范內的有序規劃和部署。

二、城市軌道交通的崛起

風靡一時的有軌電車

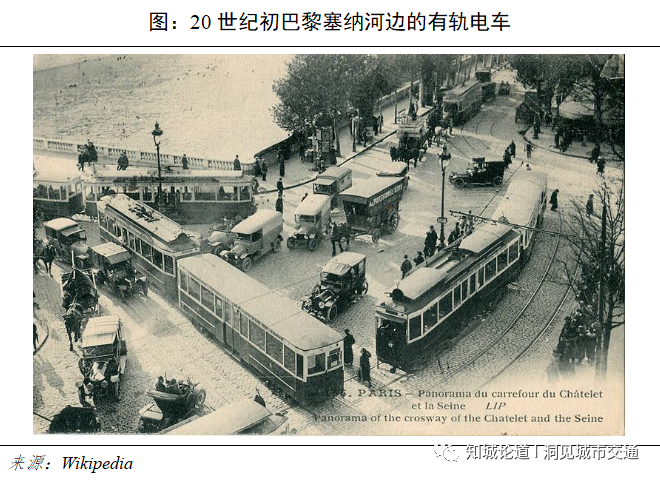

1855年,巴黎街頭駛出了首輛有軌馬車;在此之后,蒸汽與壓縮空氣驅動的有軌電車在1880年以前相繼問世;而到了1892年,電動有軌電車開始逐步取代它們。

20世紀初,有軌電車已崛起為城市交通的主力。巴黎的有軌電車系統覆蓋面極廣,其運營歷史比地鐵提前了近五十年。至1925年,巴黎及其周邊地區共有122條有軌電車線路;到了1928年,線路總長度增至960公里,年客運量高達7.27億人次。

20世紀30年代,小汽車和公共汽車的問世,使得有軌電車在道路資源上面臨了挑戰。在這一時期,受到石油游說團體和汽車工業的強大壓力,有軌電車被視為阻礙汽車和公共汽車發展的因素,因此巴黎開始逐步拆除有軌電車線路。

在巴黎市中心,1938年,運營中的最后一列有軌電車宣告了其服務生涯的終結;到了1957年,凡爾賽區域的有軌電車也相繼停運,這標志著巴黎大區早期有軌電車系統的歷史走到了盡頭。

市郊鐵路的興起與地鐵的誕生

1837年,巴黎首條鐵路正式啟用,連接巴黎與樂佩克兩地,隨后鐵路建設迅猛發展。這一建設使得大規模人口流動得以實現。自19世紀50年代起,眾多農村居民涌入城市,導致巴黎城區變得異常擁擠。

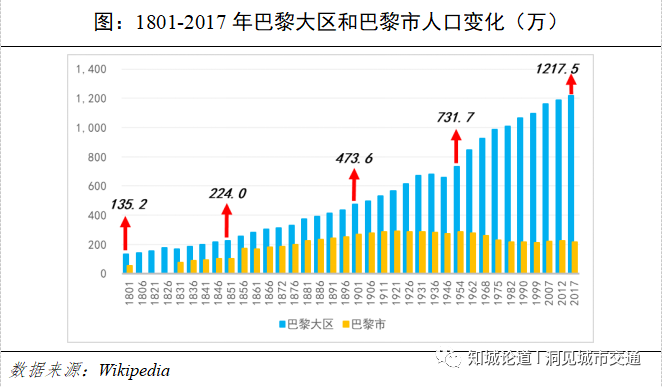

在1851年至1881年期間,巴黎大區(?le-de-France)的人口從224萬增長至372.6萬,其中巴黎市的人口也從105.3萬上升到了226.9萬。到了1901年,巴黎大區的人口進一步增至473.6萬(巴黎市為271.4萬),如此龐大的人口規模,對巴黎造成了巨大的壓力。

19世紀末期,巴黎市區空間變得緊張,租金成本不斷攀升,這迫使部分行業不得不向城郊地區遷移。與此同時,眾多工人也紛紛選擇遷往巴黎周邊地區,這一現象顯著增加了對郊區交通的需求。為了滿足這一需求,各大鐵路干線公司紛紛著手建設新的郊區運輸線路,規模宏大。

然而,巴黎各條鐵路的終點站均遠離市中心。與倫敦城相似,19世紀末,交通問題逐漸成為城市管理者心中的一大難題。簡·法維耶在《巴黎:兩千多年的歷史》一書中提到,在主要的十字路口,車輛常常幾個小時都處于停滯狀態。

巴黎地面交通狀況日益嚴峻,加之1900年世博會的日益臨近,建設地鐵系統已成為當務之急。

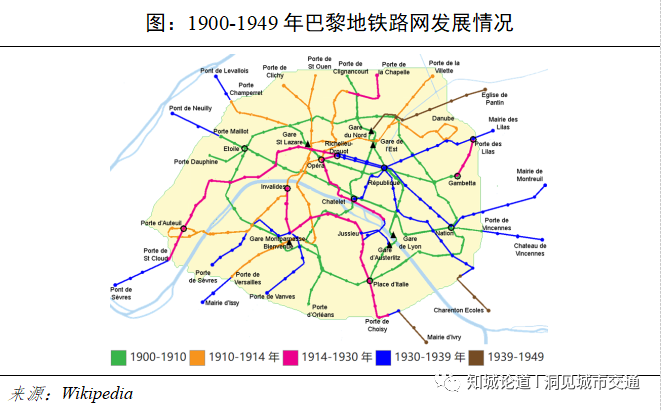

1898年10月4日,巴黎地鐵的一號線工程正式啟動。到了1900年7月19日,法國的首條地鐵線路宣告正式投入使用。

在1930年之前,地鐵的修建主要集中在巴黎市區。到了1913年,巴黎地鐵的線路數量已增至10條,同時,年度客流量也從1901年的5500萬人次增加至1913年的4.67億人次。自1930年起,地鐵線路開始逐步向外圍地區延伸。

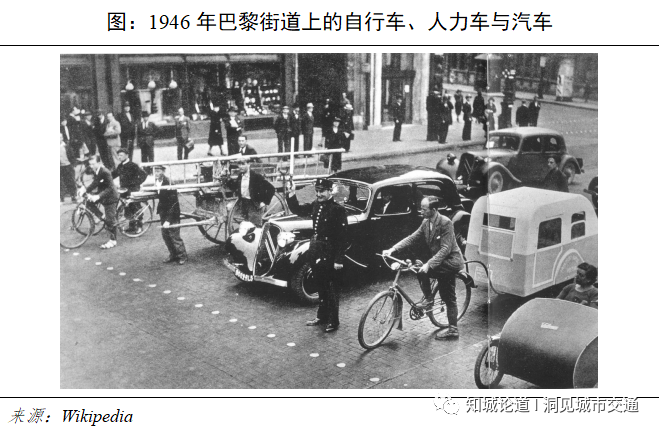

地鐵的投入運營顯著減輕了當時的交通壓力。但令人意外的是,市中心的交通需求增長速度竟如此迅猛。正值馬車逐漸退出歷史舞臺,汽車迅猛發展的時期,巴黎的街頭巷尾充斥著各式各樣的交通工具。不久,道路的擁堵問題再次惡化。

三、小汽車時代:從適應到限制

小汽車時代的擁堵

二戰的磨礪過后,從1945年到1975年,法國社會迎來了經濟與財富的迅猛增長階段,這一時期被譽為“輝煌的三十年”。

巴黎大區的人口增長迅猛。到了1975年,大巴黎地區的人口數攀升至987.9萬,較1945年增長了超過300萬。這一階段,郊區化進程加速,郊區人口迅速膨脹,大量往返于城市與郊區的通勤人群變得司空見慣。

與此同時,二戰結束后,小汽車的數量急劇上升,城市交通的機動化趨勢迅猛發展。到了20世紀50年代末,汽車數量的過度增長導致城市交通陷入癱瘓,尤其是市中心區域,交通擁堵嚴重,甚至讓原本悠閑的巴黎市民也感到十分煩惱。

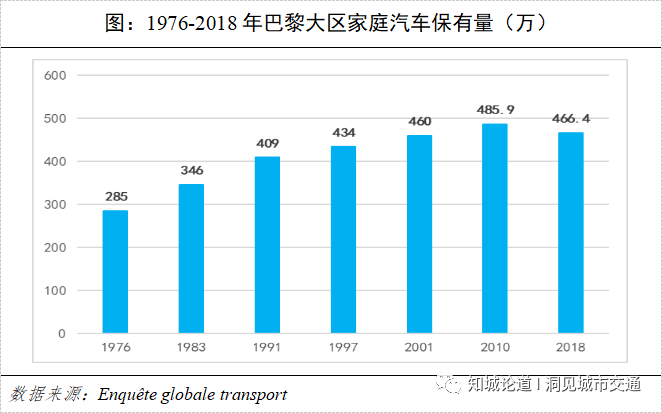

在1976年,巴黎大區的家庭汽車總數攀升至285萬輛,這意味著每戶家庭平均擁有0.75輛汽車;而到了1991年,這一數字上升至409萬輛,家庭平均汽車保有量也隨之增至0.96輛。

在法國總統蓬皮杜提出“巴黎需適應小汽車”的理念影響下,巴黎市著手增強道路建設。這一時期,1960至1970年代,形成了公路網的主體結構,包括環繞城市的干道和向外輻射的道路網絡布局。

圍繞著巴黎的四條環路:

該設施幾乎勾勒出巴黎市區及其周邊地區的分界線,其前身乃巴黎古城墻所在地。工程于1958年動工,1973年正式投入使用,全長達35.04公里。

巴黎的環城公路第二段,其總長度達到了79公里,于2011年宣告竣工,它穿過了多個位于城市外圍的新興區域,拉德芳斯地區亦在其列。

自1970年代中期啟動建設至今,該設施直徑大約為50公里,貫穿了巴黎所有的新城區。

巴黎的第四環路大致橫跨于距市中心80至200公里的廣闊地帶,其中尚有一部分路段尚未完工。

盡管如此,巴黎依舊面臨著交通堵塞的困境。盡管這些道路的改善提升了交通的流暢度,然而,在探討增加道路與緩解擁堵這一矛盾問題時,我們發現新道路的建設速度遠遠跟不上私家車交通需求的增長速度。

交通體系加速改善

隨著郊區至巴黎市區往返人數的迅猛攀升,加之新城區的興起,20世紀60年代,區域快線(RER)正式投入運營。

1969至1977年間,RER A線分階段投入運營。歷經四十余年的不斷擴展,RER鐵路網絡現已擁有五條線路,總運營長度達到了600公里。RER與區域鐵路(Transilien)共同構成了巴黎的郊外鐵路系統,2017年的年客運量高達14.41億人次。

自70年代末起,全球遭遇能源困境,法國的經濟增速放緩。面對這一新興的環境挑戰貝語網校,巴黎高度重視對小汽車出行的管控,同時大力推進公共交通和步行、騎行等低碳出行方式。

二戰結束之后,隨著私人小汽車的普及,巴黎的公交車行業遭遇了衰退,客流量從1960年的8.5億人次銳減至1973年的5億人次。然而交通擁堵英語的英文,到了70年代,公交車再次受到了關注。巴黎對公交網絡進行了重新規劃與調整,同時擴展了公交專用道,從而使得公交客流量實現了新的增長!

1992年,巴黎市郊的圣德尼與博比尼之間迎來了第一條現代有軌電車線路的開通運營。那些在上半葉逐漸消失的有軌電車,如今正以強勁的勢頭在巴黎大區重新崛起。

目前,巴黎大區已經構建起一個由多種公共交通線路構成的城市公共交通網絡體系。

巴黎近年來將發展慢行交通作為一大焦點。市長安妮·伊達爾戈在競選連任期間交通擁堵英語的英文,將“15分鐘生活圈”作為其競選口號,并成功贏得了選舉。近期,巴黎市政廳分管公共區域及交通方式變革的副主席David Belliard透露,巴黎市政府擬自2022年起,將市中心區域轉變為步行區域。目前,該項目已啟動民意調查和咨詢協商程序。

四、出行變革成效顯現

在20世紀70年代,巴黎大區人口逼近九百萬,汽車數量超過兩百萬,交通狀況嚴重擁堵;而如今,人口數量已突破一千二百萬,私家車保有量增至四百萬輛,卻未出現嚴重的交通堵塞。這究竟是什么原因呢?

在20世紀末,交通方式的變革跡象逐漸顯現,私家小汽車的擁有與使用受到了限制,與此同時,公共交通工具、步行以及自行車出行方式受到了更廣泛的青睞。

市中心周邊的汽車數量逐漸向遠郊擴散。在1991年至2018年間,巴黎大區每戶居民的平均汽車擁有率由0.96降至0.91,具體包括:

在2018年,巴黎市內,有高達63.7%的家庭并未擁有汽車;而在其周邊的近郊三省,這一比例也達到了34.6%;至于更遠的四省,這一比例更是低至15.7%。

觀察巴黎市內小汽車的出行情況,會發現其出行頻率顯著低于周邊地區。

巴黎的實踐證明,大都市的交通堵塞并非沒有解決之道,其核心在于采取恰當的策略。必須從“以車輛為中心”轉向“以人為中心”,這種發展模式的轉變才是正確的方向。

五、結語

大城市交通擁堵問題之所以成為全球性的挑戰,乃是因為絕大多數世界級城市都不可避免地遭遇了嚴重的交通堵塞,這種狀況反復出現,治理與堵塞的循環不斷!當我們回顧世界城市在解決交通擁堵問題上長達百年的努力,不禁期待能否從中汲取寶貴的經驗,為我國大城市交通擁堵的治理提供有價值的借鑒,這無疑是一個令人期待的課題。

巴黎大區,亦稱法蘭西島,涵蓋了巴黎市及其周邊的近郊三省——上塞納省、塞納-圣但尼省、瓦勒德馬恩省,以及遠郊的四省——塞納-馬恩省、伊芙林省、埃松省、瓦勒德瓦茲省。該區域總面積達12012平方公里,擁有1217.5萬居民。在這片土地上,巴黎市占據105.4平方公里的土地,人口數量為218.8萬。

參考資料

《交通運輸通史》,法國城市交通博物館

《巴黎:現代城市的發明》.若昂·德讓

在法蘭西島地區,公共交通系統。維基百科。

巴黎區域快線(RER)手冊.?布賴恩·帕頓

Métro de Paris.?Wikipédia

全球交通調查——法蘭西島地區的流動性。法蘭西島地區流動性觀察站

探討城市交通的演進與時代脈搏的跳動——對法國巴黎大區交通發展策略的演變歷程進行簡要分析。于一凡

公共交通數據概覽。法蘭西島地區出行監測機構。

法國城市公共交通的發展建設與組織管理.?卓健

Réseau de bus RATP.?Wikipédia